本論文檢視馬來西亞與菲律賓教育體系在國語和英語互為競爭角色的情況下,兩國的語言規劃和語言政策產生的影響。這兩國都很重視國語(馬來西亞是馬來語,菲律賓則是菲律賓語),以便促進國家的團結一致;兩國也都很重視國際語言「英語」,以便促進全球化交流。伴隨全球化而來的教育擴張,也給英語的角色重新做了定位。雖然英語已成為在全球化市場提高競爭力的必備工具,然而,同樣也有呼聲不斷主張「重新回到」或「保留」國語,以灌輸國家一統的觀念。儘管語言規劃和政策有其具體目標,卻不見得會實際反映在語言使用上。本研究揭開馬來西亞與菲律賓推行的語言規劃和政策背後的社會現實,以及實際的語言使用情況。

語言政策與全球化

隨著日漸高漲的國際化、全球化呼聲,教育擴張也跟著走向全球化(Symaco, 2011; Shoefer & Meyer, 2005)。跟這波教育擴張息息相關的,是全球化的興起(全球化同樣也造成教育機構充斥)。全球化是當今世界比較明顯的特色之一,全世界取得教育的管道日漸增加也跟全球化有關。總的來說,已經有人對全球化提出各種不同的定義,Beerkens(2003, p. 130)也從這些定義中整理出幾個面向。全球化之所以會出現各種不同的概念,是因為「過去」與「現在」的參考點不同而產生的,也就是說,是因為歷史、政治、文化的轉變而在「形式」(type)上產生轉變,從一個階段轉變到另一個階段。

在上述幾個定義中, 隨著資本主義成長而來的經濟貿易,提供了全球擴張的基礎,於是形成「全球化」與「在地化」的區別,國家於是成為全球體系的一部分,而在全球化過程中,強化了國家跟國家之間的交流聯繫,但也可看到國家在進化的同時也遭到侵蝕。全球化第二個定義跟威權、國家權力有關,意指政府面對國際競爭的能力。全球化造成權力改變,造成國家的「去疆界化」(Beerkens, 2003)── 在過去,一個國家的疆界只限於清楚界定的領土範圍內。第三個概念是文化方面,是把全球化跟傳統習俗的整合連結在一起。已經有大量主張指出西方傳統壓倒其他文化的失衡現象(Huntington, 1996)。最後一個定義是機構組織的概念,是一種國際大都會的認同。這個定義主要的論點是,社交上的交流往來不再仰賴長期以來的國家機構,而是透過廣泛的「跨國」結合。Hoogvelt (1997)更進一步把地理劃分改成「社會」核心—邊陲的概念("social " core and periphery),這一點可從全球化世界跟個別社會的交流窺知一二, 也可從「布朗特蘭報告」(Brundtland Report)揭櫫的永續發展社會意識覺醒得知(WCED, 1987)。

上述的全球化四大概念也意味著,隨著溝通工具、知識、市場轉型的進步,交流互動的關係仍會持續且不斷改變,教育體系隨著國際化、跨國教育、技術能力而不斷演進就是一例,而國際化、跨國教育、技術能力等等都凸顯了英語是這些交流的「必備工具」。

在一個知識角色日益吃重的社會,語言的規劃、政策擬定和使用扮演了很重要的角色。透過語言規劃,一項政策會影響個人的語言使用。語言政策會影響個人的行為,特別是語言的學習、架構、功能(David, 2009),進一步會影響個人在社會、教育、政治、經濟領域的語言選擇和使用,這對於要取得國際大都會身分認同的人來說,更是影響重大。

這一點在馬來西亞與菲律賓特別關係重大,馬來西亞由三大族群組成(馬來人、華人、印度人),有各自的「地方」語言;菲律賓則是一個群島國家,地方語言(方言)共有160 種之多,分別由上百個不同的族群使用(Watson,2011); 然而, 強勢的西方標準── 不僅受到全球化極力擁護,也反映在語言的使用上(馬來西亞與菲律賓都是使用英語)── 正面臨抗衡的力量,這股力量來自日漸高漲的民族主義呼聲,以及「保存文化認同」的需求── 而這背後的政治問題也逐漸向其他一些國家逼近。

語言是很有力量的工具,是進一步擴大Bourdieu 所謂的「習性∕ 文化資本」(habitus/ cultural capital)的方式── 語言政策衍生出的受教機會等等問題很顯著。不過,儘管語言政策可以達到想要的統一、交流等等結果,但是不平等的問題也會浮現,因為語言政策很可能會「進一步分裂族群,因為其中某一族群的語言為優勢語言(通常為前殖民國語言),在現代商業與科技中較受偏好」(Symaco,2010,p. 266)。Watson(2007) 進一步解釋:全球化往往會使這個問題更加惡化,因為全球化會造成課程的一致性,以及「採用通用的語言來授課,而不是採用多語」(ibid, 2010, p. 266)。

大力提倡地方語言 ∕ 方言的人也擔心,這種趨於一致的現象會導致地方知識與文化無法保存。這種情況當然也反映在教育政策上,偏好採用某些語言做為授課語言,認為某些語言的「學習效果」勝過其他語言。

長期下來,不斷更動的前線(不僅是國家的前線,在全球戰場也是)以及門戶大開的疆界都對語言產生影響。透過語言的制定來達成國家一統者,仍然得正視競爭問題,無法忽視英語是全球溝通、科學與技術的語言。以英語為國際語言、全球化與現代化的語言,給語言規劃和語言政策帶來許許多多挑戰。接下來的內容將回溯馬來西亞和菲律賓語言政策的歷史背景,檢視兩國跟上述問題相關的語言政策和作法。

菲律賓的語言政策:由上而下

前面提過,菲律賓有上百個族群,使用的語言有大約160 種,1974 年頒佈的「菲律賓雙語教育政策」(於1987 年修訂)明文規定:英語和菲律賓語都是學校教育使用的語言,也是官方語言。實施雙語政策是為了讓人民具備雙語能力,能以英語跟菲律賓語進行溝通。

結果,此一政策造成菲律賓少數族群語言式微(Jernudd, 1999; Grimes, 2000; Young, 2002; Kaplan & Baldauf, 2003; Nical, Smolicz & Secombe , 2004)。在這個政策之下, 菲律賓語成為小學的授課語言(medium of instruction, 簡稱為MOI), 在不使用菲律賓語授課的學校裡,低年級可使用方言授課(也就是一到四年級,七歲到十歲),五年級則必須使用菲律賓語授課,在此情況下,由於低年級未教授菲律賓語和英語,到了五、六年級一起教就變得份量加倍。在中學部分( 十三歲到十六歲),英語和菲律賓語都是授課語言(Fonacier, 1987, p. 145)。

有鑑於必須強化方言的地位,菲律賓遂於1973 年實施一項新政策:小學必須使用方言做為授課語言(也就是一到二年級)。然而這項政策成效不彰,於是修訂為:各級學校都可以使用英語和菲律賓語授課,方言只用於輔助教學(Llamzon, 1977; Fonacier, 1987)。1987 年,菲律賓的憲法(第十四條第六項)明定:

菲律賓的國語為菲律賓語(……),政府應逐步採用、並持續使用菲律賓語為官方溝通媒介,並做為教育系統的授課語言。

第七項進一步明定:

為了溝通與授課,菲律賓的官方語言是菲律賓語以及(除非另有法律規定外)英語,地方方言為各地區做為輔助教學的官方語言,應做為授課輔助媒介(……)。

從以上憲法條文可清楚看出,菲律賓語是溝通媒介,也是菲律賓各級教育的授課媒介(初等教育到高等教育都是),方言只有在必要時使用,以利學生更容易理解用英語或菲律賓語授課的內容(DECS order no 25, cited in Sibayan, 1985)。由於菲律賓現有語言太多,這項政策正好可提供機會強化、發展全國性的語言。此外,英語和地方方言也因而有機會用於教育體系,只不過菲律賓語仍被賦予優先地位。再者,允許其他方言做為輔助教學也是明智之舉,因為有助於保存祖先語言。

不過,晚近以來,菲律賓政府又重新回到提倡方言∕ 母語的路子(由於菲律賓使用的語言∕ 方

言眾多, 母語未必都是菲律賓語),教育部(DepEd)於2009年推行多語教育(Multilingual Education,MLE),目的是提倡使用母語∕ 第一語言,以促進學生對教學內容的理解。

政府認為,施行多語方案有助於學生的學習,在此方案之下,用兩種語言來授課,而此項政策實施的根據是1999 年的「共通語言教育計畫」(Lingua Franca Education Project,LFEP) 以及「盧布阿甘地區母語實驗計畫」(Lubuagan First Language Component)的成果。

LFEP 是針對一年級學生(七歲)的實驗計畫,目的是「明確定義、實施一個全國性的過渡方案,從方言過渡到菲律賓語,再過渡到英語, 以培養公立學校學生的初階識字能力」(DECS Memo 144, 1999, p. 1)。多語教育於2012 年全面實施於所有公立學校,特別著重於幼稚園以及一到三年級(五歲到九歲),跟這項政策同步實施的,還有教育部推動的「每一個孩童到一年級都能讀寫」政策。

在2012 年多語教育全面實施之前,有大約九百所學校(包括原住民就讀的學校)先行實施,一開始使用八種語言。再度提醒一點,由於菲律賓現存使用的語言眾多,母語不見得是菲律賓語。

多語教育以兩種方式實施:(a)做為授課媒介;(b)做為學習主題(學校課程)。進一步內容如下:

必須使用學生的母語(L1)做為授課媒介,從幼稚園到三年級各領域的學習皆如此,除非學習的是菲律賓語(L2) 和英語(L3)。L1 將在過渡到三年級之前持續做為授課語言(L1-L2-L1或L2-L1-L2),一年級第一學期會開始教L2(……),並持續從二年級教到六年級。

L3 的口語將在一年級第二學期開始教(……),其他大技能(macro-skill, 譯註: 意指聽說讀寫)將從二年級第二學期開始培養, 一直到六年級(DepEd Order, 2012, p. 3)。

政策與執行的落差:由下而上

菲律賓很重視國語,政府甚至每年在學校舉辦全國性的「語言週(Linggo ng Wike)」慶祝活動,灌輸學生培養國語的正要性。

然而,前面提過的1987 年憲法條文,在某些教育機構的執行情況並不顯著(初等到高等教育都有)。儘管由上而下的語言政策清楚提倡菲律賓語,但校園裡普遍使用、偏好的是英語。

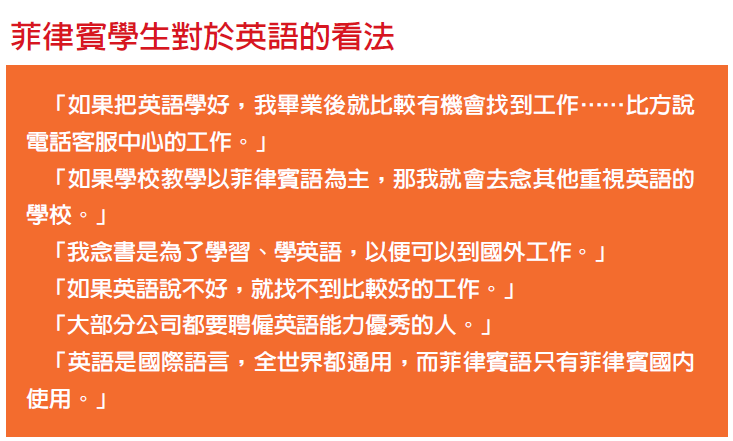

1987 年憲法( 第十四條第九項) 明文規定:「國會應該成立一個全國性的語言委員會(……),以發展、宣導、保存菲律賓語等等語言。」學校反倒會舉辦「說英語」活動來跟「語言週」分庭抗禮,菲律賓語不僅未在學校獲得強化, 英語反倒成為主導語言。政策與實際執行之間的落差已明文記錄有案(Gonzalez, 2003), 儘管政府明確下令菲律賓語為教育機構的授課語言,但是跟英語相較之下,菲律賓語的附屬地位不言可喻。英語仍然持續主導課堂授課,訪談學生也顯示英語因其「社經」優勢而受到學生偏好。( 編註:見P.12)

各方相關人等也都認同英語需求的確存在,因為學好英語就代表找到工作的機會較高,不管是當地或海外的工作都是。菲律賓有大批技術性、非技術性勞工外移,光是2010 年記錄有案的勞工匯款與薪資就高達162 億美元(資料來源:世界銀行,2012),這就是為何提供英語訓練的學校比一般學校更受歡迎,而儘管政府大力提倡菲律賓語來強化國家觀念,多數人仍然偏好英語,因為英語能夠開啟通往更好機會的大門。

不過有人認為,以英語做為「互相交流聯繫」的工具是一種殖民主義(Pennycook, 1998)。很明顯,英語在菲律賓是一種社會工具,用來促成經濟上的進步,而且在政經菁英通常仰賴英語能力出頭的社會(Tupas, 2003),英語的殖民主義、帝國主義特性仍會持續受到一些人的擁護。大約十年前,Sta. Maria 提出國家發展和國家主義無法「攜手並進」的論點,她認為菲律賓必須「在國家發展的這個關鍵時刻,暫且把國家主義的狂熱拋在一邊,因為這會阻礙我們在英語教學方面的進步」(ibid, p. 12)。然而,這種以語言來凝聚國家主義的常見作法,現在已經被另一個主軸壓倒,該主軸的主張是:如果使用母語授課(國族驕傲的社會文化層面仍舊會在課堂上強調,但不見得列為優先), 認知發展(cognitive development) 可以大幅進步。雖然菲律賓仍不斷有呼聲要求國際化、要求致力於英語的推廣,但主張使用母語授課才能有效達到教學效果的人士現在重新大力提倡「地方」語言,而此一提倡也催生出以母語為基礎的多語教學方案(multilingual education,MLE), 儘管這項政策所費不貲,而目的則當然是要在2015 年達成全民教育的目標(Education for All,EFA)。

馬來西亞的語言政策:由上而下

在殖民時代的馬來亞,英語是官方語言,馬來語、中文、塔米爾語(Tamil) 都被視為方言。馬來人知識份子認為,英語在殖民地馬來西亞「對馬來語造成不利影響,因為馬來語被侷限為只在家裡使用的語言,也只有少數初等學校以馬來語授課,馬來語被剝奪了發展的機會」(Karim, 1981, p. 45),因此,是該適時「將馬來語從英國殖民的枷鎖中釋放,而英語就是英國殖民的殘餘的最佳體現」(Mitchell, 1993, p. 61)。雖然這些馬來人國家主義者與知識份子對馬來語和當地人權利的看法有部分是事實,不過這些推論仍然屬於煽動性言詞居多,因為馬來人之所以加速馬來語的使用(特別在教育上),根據Watson(1983) 的說法,最大原因是因為普遍認為非馬來人在以英語授課的學校及高等教育機構表現較佳,在商業等等各大行業居主導優勢的人往往是接受英語教育、住在都市的非馬來人,而多半住在鄉村的馬來人被拋在後頭。

1957 年獨立之後,各主要社群的領袖決定採用馬來語為國語,做為國家團結一致的象徵。根據Omar(1997)的說法,之所以選擇馬來語擔綱這個角色,是因為:

它遭受過的屈辱、它做為共通語言的角色、它做為主要語言的地位、它擁有重要的文學作品、它過去一直是馬來群島行政與外交的重要語言。(p. 15)

馬來語因而被選為了國語,也成為國家團結的象徵,只不過如同Gill(2004)所言,當時講馬來語的馬來西亞人口不到五成。

早在獨立之前,1953 年8月,馬來民族統一組織(United Malays National Organisation,UMNO) 和馬來西亞華人公會(Malaysian Chinese Association,MCA) 等政黨就透過一份備忘錄達成協議,同意將以馬來語做為國語,因此沒有什麼爭議,也明文寫入馬來西亞憲法第一百五十二條。不過,憲法制定者並沒有明確說馬來語是「官方」語言(有了這個戳印才能讓馬來語用於所有官方往來),以致從1957 到1967 年,英語仍持續擔任官方語言的角色,要不是馬來人興起一股語言民族主義浪潮英語大概仍不會式微。

獨立之後,馬來西亞領導人選擇務實路線漸進,一方面安撫少數族群,讓他們的語言角色持續下去,一方面也向馬來人民族主義者保證,必定會賦予馬來語更大的角色。在這個時候,民族主義者很顯然不會接受多語國家的概念。不滿的馬來人民族主義者對馬來語的體制化進度緩慢感到不滿,企圖爭取馬來語在政治領域的地位(做為面對面溝通時的官方語言、做為行政的語言、做為教育以及各種官方往來的正式語言)(David & Govindasamy, 2003)。

馬來人團體, 特別是勢力龐大的馬來亞學校教師聯合協會(Federation of Malaya School Teachers’ Association)以及馬來民族行動陣線(Malay National Action Front), 也很不滿1967年全國語言法案(National Language Act)的規定,批評該法案並未強化馬來語成為全國首要語言,因為該法案要求繼續使用英語(Mitchell, 1993)。這股反對繼續使用英語的聲浪很容易理解,如同Chai(1971)所說:

英語不只被視為殖民教育的語言,在獨立後仍然被視為是多數族群(馬來人)追求教育、社會、經濟進步的障礙。(p. 61)

一個重要的事實更證實了這項疑慮: 以英語授課的中等學校入學人數穩定增加(Watson, 1983)。

「馬來人至上論」(The Ketuanan Melayu ideology 或 Malay Supremacy) 促使民族主義者大力推廣、鼓勵馬來語,這個論點也出現於前任首相馬哈地.穆罕默德(Mahathir Mohamad)的著作《馬來人的困境》(Malay Dilemma ),這並不令人意外,馬哈地原本就強烈支持對馬來人實施「平權行動」(affirmative action,為矯正種族歧視問題而採取的積極補救行動)。

在一度備受爭議的書中,馬哈地寫道:馬來人是馬來西亞「決定性的族群」,因為他們與生俱來就有一項權利, 保證賦予他們特殊權利,如同馬來西亞憲法一百六十條所列,該條文寫道:所謂馬來人就是宣誓成為穆斯林的人,以馬來語為日常語言,恪遵馬來習俗,合法居住於馬來西亞(Shuid & Yunus, 2001)。有一些馬來人民族主義者認為在教育領域使用其他語言有害國家的團結統一,Syed Nasir Ismail 就是一例,他是當時馬來人民族主義陣營的政治領袖,他堅持儘快關閉馬來西亞境內所有華語學校,以便使馬來語成為唯一的官方語言,並減少競爭(Lee, 2001)。

以馬來語做為授課媒介的政策開始實施,方言學校可繼續存在(至少到初等教育階段)。為了讓方言學校畢業的學生可順利過渡到馬來語授課的中學,1960 年根據《達立報告書》(Rahman Talib Report )開辦了過渡課程,名為「預備課程」(Remove Classes)。華語、塔米爾語以及當時馬來語授課的小學畢業生,都必須在中學多上一年「預備課程」,目的是讓方言學校學生熟練教學現場所需的馬來語或英語。隨著馬來西亞於1957 年獨立以及後續建立國家的需要,馬來語於1967 年成為國語。

馬來人民族主義陣營領袖也利用這個機會堅持馬來語應做為共通語言,以凝聚各族群的統一,因為聯邦憲法(一百五十三條)已經明文規定:馬來語是馬來西亞的國語。馬來語就此被視為全體馬來西亞人一致的認同,從此,唯有學習馬來語才能被視為馬來西亞人。

各界領袖── 在執政黨「國民陣線」(National Front) 的帶頭之下── 共同同意降低英語的影響力,因為英語在當時仍會跟英國帝國主義聯想在一起。在這過程中,馬來西亞西部的英語學校在1983 年之前全數轉變成馬來語學校(Omar, 1993), 沙巴和砂勞越(馬來西亞東部)的英語學校則在1985 年轉變完成(Solomon, 1988, p. 46)。

轉換工程於1968 年開始,以逐步、逐一的方式進行(Solomon, 1988, p. 47)。一開始先從改採馬來語授課沒有困難的科目下手(Omar, 1982, p. 15)。從1968年一月開始,以英語授課的小學一到三年級的體育課、美勞課、鄉土文化課、音樂課必須改用馬來語教學,接下來是美術科目,然後是自然科目。事實上,在轉換過程中曾有一小段時期,有些學校的自然科目分成兩組上課,分別以馬來語跟英語授課。

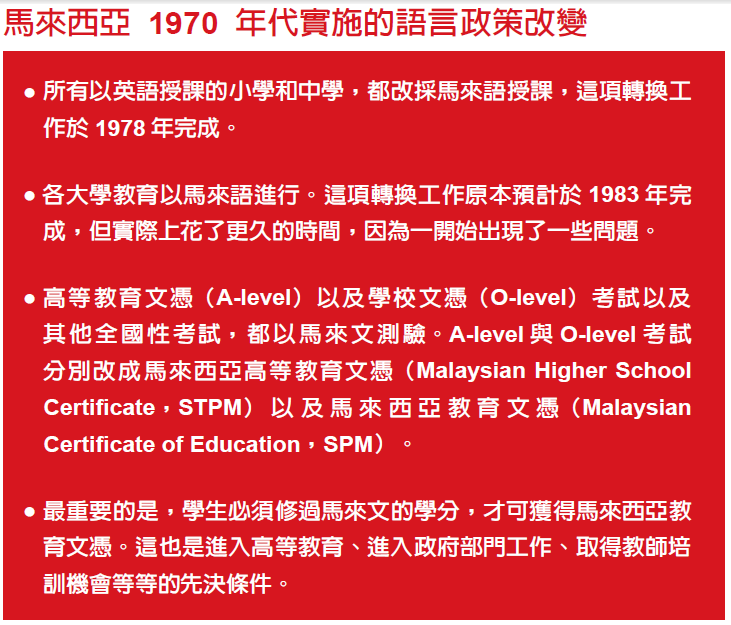

到1976 年,英語授課小學全數轉換完成, 到1982 年, 西馬所有英語授課中學全數轉換完成(Solomon, 1988, p. 46)。教育法案於1977 年延伸到砂勞越,沙巴與砂勞越整個教育體系轉換成馬來語的工程於三年後完成,也就是1985年。為了矯正失衡問題,教育被選為第一個改變的項目。馬來西亞於1970 年代開始實施的語言政策改變包括以下所列各點:

除了上述教育政策, 還包括成立完全以馬來語為基礎的機構,例如瑪拉理工學院(MARA Institute of Technology)、理工專科學校、大量的理工寄宿學校,還有幾乎無限制地給予馬來語學者資金補助,以及從公部門的招聘著手,這些都可歸類為「平權行動」,目的是矯正族群社經地位不平等的現象。這麼大範圍的平權行動可望收到成效,真正賦予馬來人跟其他族群同等的權力。

政策與實際執行的落差:由下而上

隨著馬來西亞的英語程度每下愈況(跟英國時期從英語授課學校畢業的程度相比),儘管英語仍然明定為馬來西亞第二重要的語言,但有越來越多當地畢業生覺得很難找到工作。各級學校以馬來語授課的政策實施二十年後,在全球化的浪潮之下,馬來西亞的領導人逐漸了解到,犧牲英語能力的培養來換取馬來語地位的強化,並不利於人民。

2002 年初,各大報紙報導,馬來人族群有兩萬四千個畢業生失業(The Star, 6 May 2002),報導還說,其中很多人之所以無法找到工作,是因為英語能力有限。學生的英語程度直直落,畢業生失業率(尤其是馬來人)卻攀到高峰,而且嚴重到有人開始要求重新檢視語言政策(see David, 2004),民營雇主就是其中之一,馬來西亞雇主聯合會(Malaysian Employers Federation) 執行董事Shamsuddin Bardan 表示:「雇主不願意聘僱本地畢業生,因為他們無法用英語溝通…… 這就是Bumiputra 註畢業生這麼多人失業的原因(The Star, 2002a, p.4)。」( 註:Bumiputra 是用來指稱馬來人與其他原住民的用語)

族群之間的社交往來可以造就語言流利,政府政策應該要鼓勵這類社交往來。對很多非馬來人來說,跟馬來人往來互動是學習馬來語的有效方法;同樣的,跟非馬來人互動也帶給馬來人使用英語的機會。如果一個族群沒有機會跟其他族群互動,就會限縮目標語言的學習與使用,不管是馬來語或英語都一樣。

在這方面, 以創造廣大中產階級馬來人為目標的新經濟政策(New Economic Policy,NEP) 就對英語的採行有所幫助,因為拜這個政策之賜,許多獲得獎學金到國外唸書的馬來西亞人暴露於英語環境之中,英語程度隨之進步,他們在國外唸書好幾年,回到馬來西亞之後仍然繼續使用英語, 在民營企業的工作更需要使用英語(David & Govindasamy, 2003)。老師和家庭的支持,會賦予目標語言一個「交易價值」(transactional value),因而創造學習目標語言的外部動機,也會提供更大的語言使用環境,還有鼓勵跨族群互動的政策與作法,這些都是重要因素,有助於新語言政策的接受度,也有助於將語言政策可能帶來的不平等降到最低。

結 論

英語和國語在語言規劃、使用上形成互相競爭的現象,這在馬來西亞與菲律賓很明顯。兩國的政策都強調國語的重要性(亦即馬來語以及菲律賓語),並明令學校以國語授課,然而,在實際的語言使用上,英語因其經濟與社會優勢而居於主流地位。這種互相競爭的現象很難解決,因為全球化日益盛行,英語持續居於主導地位。兩國的民族主義團體一再大聲疾呼使用國語的重要性,以灌輸國家發展所需的國家團結認同,然而,為了更深入朝全球化邁進,兩國都對語言政策重新進行檢視,對國語的重視程度將會隨之降低。

參考資料

Beerkens, K. (2003). Globalisation and higher education research.

Journal of Studies in International Education , 27 (2), 128-148.

Chai, H.C. (1971). Planning education for a plural society. Paris:

UNESCO, International Institute for Educational Planning.

David, M. K. & Govindasamy, S. (2003). Language education and ‘nation

building’ in multilingual Malaysia. In J. Bourne and E. Reid (Eds.)

Language Education: World Yearbook of Education 2003. London : Kogan Page.

David, M. K. (2004). Language policy changes in multiracial Malaysia:

Effects and coping strategies. Studies in Foreign Language Education, 18, 33-50.

David, M.K. (2009). Moving beyond schema: Selecting texts for EFL

readers. In C. Andrzej (Ed.). Extensive Reading in English Language Teaching. Poland: Polish Scientific Publishers PWN.

DECS (1999). Memo 144 The mother tongue-based multilingual education project in SY 1999- 2000. Pasig: DECS

DepEd (Department of Education) Order 16 (2011) Guidelines on the implementation of the month tongue-based multilingual education.Pasig: Deped

Fonacier-Bernabe, E. J. (1987). Language policy formulation: Programming, implementation and evaluation in Philippine education. Manila: Linguistic Society of the Philippines.

Gill, S. K. (2004). English language policy in Malaysia: Demystifying the diverse demands of nationalism and modernisation. In Saran Kaur Gill (Ed.). Special issue on the English language situation in Malaysia: Policy, nativisation and standards. Asian Englishes, 6(2).

Gonzales, A. (2003). The role and contribution of the Thomasites to language education. In D.V. Corazon (Ed.) Back to the future: Perspectives on the Thomasite legacy to Philippine education. Manila: American Studies Association of the Philippines and Cultural Affairs Officer US Embassy.

Grimes, B. F. (Ed.) (2000). ‘Pakistan’. In Ethnologue: Languages of the World (14th Edition) Dallas, Texas: Summer Institute of Linguistics.

Hoogvelt, A. (1997). Globalisation and the post-colonial world: The new political economy of development.

Basingstoke: Macmillan.

Huntington, S. (1996). The clash of civilizations and the remaking of world order. New York: Simon &

Schuster.

Jernudd, B. (1999). Language education policies – Asia. In B. Spolsky (Ed.). Concise encyclopedia of

educational linguistics. Amsterdam: Elsevier.

Kaplan, R.B. and Baldauf, Jr. R.B. (2003). Language and language in education planning in the Pacific Basin.

Dordrecht: Kluwer.

Karim, N. S. (1981). Bahasa Malaysia as a medium of instruction in a modern, plural society. In A. H. Omar

& N.E. Mohd. Noor (Eds.). National language as medium of instruction. Paper presented at the Fourth

Conference of the Asian Association on National Languages (ASANAL)

Lee, K. Y. (2000). From third world to first: The Singapore story: 1965-2000. New York: Harper Collins.

Lee, D. (2001). Cognitive linguistics: An introduction. Oxford: Oxford University Press.

Llamazon, T. A. (1977). A requiem for Pilipino. In B. Sibayan and A. Gonzalez (Eds.). Language planning and

the building of a national language. Manila: Linguistic Society of the Philippines and Language Study

Centre, Philippine Normal College.

Mitchell, R. W. (1993). Mental models of mirror-self-recognition: Two theories. New Ideas in Psychology, 11,

295-325.

Nical, I., Smolicz, J.J. & Secombe, M.J. (2004). Rural students and the Philippine bilingual education program on the island of Leyte. In J.W. Tollefson and A.B.M.Tsui (Eds.). Medium of instruction policies: Which agenda? Whose agenda?. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Omar, A.H. (1982). Language and society in Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Omar, A.H. (1993). Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Omar, A.H. (1997). A discussion of the path taken by English towards becoming a Malaysian language. In M.S.

Halimah & K.S. Ng (Eds.). English is an Asian language: The Malaysian context. Kuala Lumpur: Persatuan

Bahasa Modern Malaysia.

Pennycook, A. (1998). English and the discourse of colonialism. London: Routledge.

Rahman Talib Report (1960). National Education Policy in the Razak Report on the education system in the

Federation of Malaya.

Shoefer, E. & Meyer, J. (2005) The world-wide expansion of higher education in the twentieth century.

American Sociological Review, 70 (6). 898-920.

Shuid, M. & Yunus, M. F. (2001). Malaysian Studies. Kuala Lumpur: Longman.

Sibayan, B.P. (1985). Bilingual education in the Philippines: Strategy and structure. In J. Alatis (Ed.).

International Dimensions of Bilingual Education. Paper presented at Georgetown University Round Table

in Languages and Linguistics, 1978. Washington, DC: Georgetown University Press.

Solomon, J. (1988). Bilingual Education. Kuala Lumpur: Pelanduk.

Symaco, L.P. (2010). Higher education and equity in Malaysia. The International Journal of Educational and

Psychological Assessment, 5 (2), 265-272.

Symaco, L.P. (2011). Philippines: education for development? In C. Brock & L.P. Symaco (Eds.). Education in

South East Asia. Oxford: Symposium Books.

The Star (6 May 2002). English anyone? Available at: http://thestar.com.my/. [Accessed 15 June 15 2010].

The Star (2002a). English anyone? Available at http://thestar.com.my/. [Accessed 3 July 3 2010].

Tupas, R (2003) history, language planners, and strategies of forgetting. Language Problems and Language Planning, 27(1), 1-25.

Watson, K. (1983). Cultural pluralism, national building and educational policies. In C. Kennedy (Ed.)

Language Planning and Language Education. London: George Allen & Unwin.

Watson, K. (2007). Language, education and ethnicity: Whose rights will prevail in an age of globalisation?

International journal of Educational Development, 27(3), 252-265.

Watson, K. (2011). Education and language policies in South East Asian countries. In C.Brock & L.P. Symaco

(Eds.). Education in South East Asia. Oxford: Symposium Books.

World Bank (2003). “Chad–Education Sector Reform Project (PARSET)” Project Appraisal Document, Report No. 23797. 114

World Bank (2012). World Development Indicators. Available at: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.

DINV.CD.WD [Accessed 21 June 2012].

World Commission on Environment and Development (1987). Our common future. New York: United Nations.

Young, C. (2002) First language first: Literacy education for the future in a multilingual Philippine society.

International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 5 (4), 221-232.