能有效使用AI,甚至研發、改善及應用AI的員工,才能在AI時代走得更長遠。

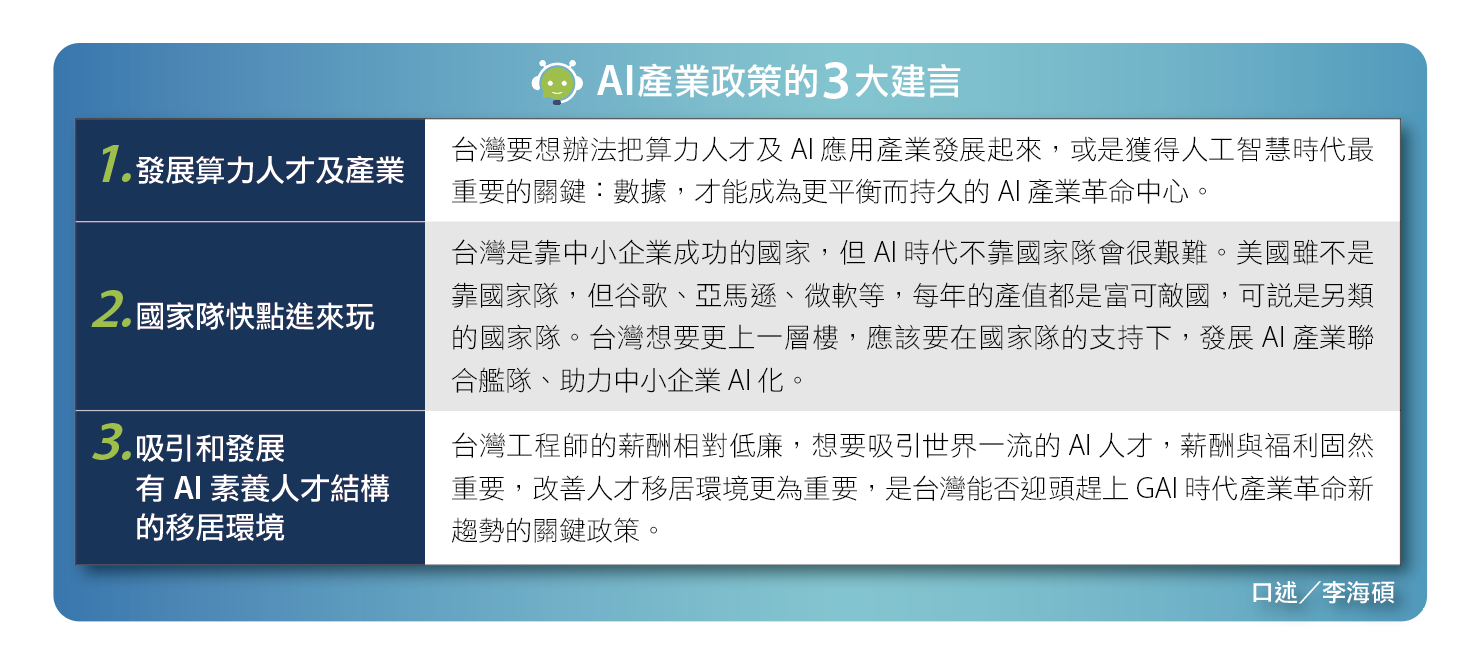

自2022年底ChatGPT橫空出世以來,生成式AI(Generative AI,以下簡稱GAI)在全球掀起產業革命性的巨浪,輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳雖曾在矽谷稱「台灣在AI 革命中心」,然而台灣的強項較偏向晶片與伺服器等硬體的供應鏈產業。

財團法人人工智慧科技基金會(AIF)2022年公布的「產業AI化大調查」指出,整體產業AI化僅39分,七成企業對AI化發展尚未啟動,且數位化程度不盡理想,顯示台灣產業在AI的應用領域仍有待提升。

面對世界新興的GAI多元跨域、創新應用新機遇,台灣企業領袖及人才主管該如何吸引AI人才,發展新職能素養,以迎接AI時代的新挑戰?本刊特別請教「2024年ATD亞太人資年會」主題講者李海碩,聊聊AI新世代。

「每個產業都會受AI影響,有的是替代性影響,有些則是互補型影響,只是受影響的程度不同。」葳格國際學校總校長李海碩開門見山地說,像翻譯產業就是受到極大且直接的影響。又如老師,若是關心學生學用能力,又與學生間有良好的師生情感連結,這種老師就不會被AI 取代,還能以AI為工具,與學生教學相長。

也有一些醫療產業很難被取代,像心理治療師。「假設是應用AI對我做心理治療,AI問了一個我不想回答的問題,那我就關機。」李海碩幽默地說。但面對的若是老練的心理治療師,會以專業的問診技巧引導、詢問,適當地引出在病人深層潛意識內的答案。

此外,科技不管發展得多進步,人與人的接觸永遠不可能被取代。「再頂級、再貴的按摩椅就是無法跟真人按摩師傅比。」李海碩認為,部分產業不但不容易被取代,甚至可以借助AI升競爭力。若是用AI 技術將資深按摩師的智慧與經驗轉移給新手按摩師,這就是跟AI 產生相輔相成的綜效。

「取代」是人類世界的真實常態。以手機為例,80、90年代是底片攝影的輝煌時期,但這個場域已先後被數位相機、手機取代了兩次。

人資界為何重視終身學習?

人類的經濟是長期持續增長的,工作也是增長的。依世界經濟論壇發布的數據,工作年增率目前最保守的估計是30%,每砍掉一個工作會增加1.3個工作,工作數量其實是變多的。遺憾的是,對於沒有獲得AI科技技能的員工,增加的30%工作還是抓不住。AI創新會造成大量的結構性失業,所以企業人資都在談終身學習的重要性,讓員工能學習新的智識與技能以因應新科技的出現。

如果產業持續創新發展,運營環境不斷改變,那員工終身學習跟訓練就不可避免。李海碩認為,終身學習在人工智慧的時代,變化會非常快。如果沒有持續更新學習內容,那你的職涯就「死」了;相反的,若是能與時俱進學習,那它帶來的機會也是有史以來最快最好的。

AI產業革命仍然在初階時期,一定有部分人本來就排在學習AI的前段班,但絕大多數的員工還是在新的起跑線上。李海碩指出,做為領航企業的領導者,有時不得不殘忍地以AI學習績效來調整人才結構。

他覺得最厲害的例子就是線上家教平台AmazingTalker,其CEO趙捷平在AI剛興起時就全面推動AI化,全公司每一位員工每週都要報告「我用AI做了什麼?」三個月後,幾乎所有的員工都學會了寫程式的能力。

人資單位把員工分成了三種類型,第一種人在學習後,很明確地知道自己的工作要被AI取代,他不願意繼續努力,就自動離職了。如果這個員工已經喪失重新學習的能力,對於老闆而言,就沒有價值了。

第二種是能夠有效使用AI者,可以讓產值提高。在李海碩管理的集團裡,使用AI的人產值大約提高60%,為什麼?這也是AI 這麼具威脅性的原因,因為它集三個優勢於一身:快速提升品質,交貨速度變快,降低成本與價格。就像SunoAI,目前很紅的AI創作寫歌神器,一個月就可以寫700首歌。

與其讓員工覺得可能會被AI 取代,不如培訓員工提升職能,當員工覺得自己無法勝任時,會自行離開。留下來的人當中,最重要的是找出最寶貴的第三種人,他們是能研發、改善及應用AI 的天才族群,會有更大的成長空間,要讓他們知道「你就是我想要培養的AI人才,我會投資你繼續走下去。」

及早運用AI 因應大缺工時代

為什麼台灣要及早發展有AI素養的人才呢?由於大缺工時代降臨,自2020年到2022年,每個工作的求職人數從0.79人掉到0.48人,原本每一個工作就分不到一個人,現在是一個工作,剩半個人,到了2024年數據就更低了。而求職工作的機會數也從1.29變成2.10,每一個人本來可以分一個工作,現在一個人可以分到兩個工作。所以各行各業會覺得人才難找,而且新人留任率越來越低。

大缺工時代人難找,經營者要面對人力成本飆升,如果遇到會運用AI的人才就要用高薪留才。此外,還須加速發展員工的AI能力,否則在極度缺乏人力、成本快速上升的時代,沒有吸引及發展AI人才,就是等死。

李海碩認為,GAI雖帶給下一個世代職涯的不穩定性,但也可視為一個更有創意、更能多工,也更多變的時代。讓新世代運用AI做他們心中覺得有趣的事,要掌握的第一個關鍵觀念,就是要知道如何運用AI 的長處。

下一個世代既是AI人才薈萃的世代,很多持續又穩定的工作,也是AI應用的最好項目──讓AI人才用AI取代掉所有組織內的傳統工作。因為對經營者而言,最重要的策略就是運用AI降低成本、提升品質,及達成快速交貨的目標。

GAI 時代企業員工需具備的職能素養

跨國顧問公司麥肯錫的全球研究院(McKinsey Global Institute)曾分析出56種「關鍵特質」在未來職場中不會被淘汰,李海碩在密涅瓦大學(Minerva University)的碩士論文則是研究分析出80多個不會被改變的職能,跟這些技能重疊性最高的能力特質就是「自信心」。

面對不確定性的年代,有自信的人會往前衝,碰到未知還往前衝的人才有機會,所以自信心很重要。要如何加強自信心去面對不確定性呢?

李海碩說,要去學習,學習後不確定就變成了相對確定。例如很多人都說做期貨很危險,但他做期貨的朋友比喻,「你看我是走在鋼索上,我而言,這條鋼索在我的眼中比你們想得還粗一些。」

他又指出,除了學習、自信心和擁抱不確定性的能力,創意力、批判性思考力也很重要,但我們的教育系統有教這些能力嗎?員工協作力很重要,但企業人資有做好培訓嗎?李海碩表示,這個年代不是比誰知道有新東西,而是有沒有知行合一。「真正的問題是我們知道這些能力很重要,卻沒有教(學生/員工)。」

GAI雖讓新世代的職涯變不穩定,但能夠運用AI的長處,就能事半功倍。

首先想好你的企業和產業領域員工最需要的素養是什麼?第二是推動哪些訓練可以立即見效?李海碩建議,先由正確、簡單、快速有效的AI職能開始,因為要立竿見影讓老闆、投資人和自己都看見訓練成效而有信心,再循序漸進培養更複雜且需長時間培訓的AI素養。

第三個要思考的是探索可以更持久而不易被AI取代的素養。李海碩表示,每一個領域都有很多不同的技能和成功要素,有些可能很快就被AI替代,但有的技能可以撐很久,不易被取代。

以口語翻譯為例,一般的商務會議,幾乎都會同步翻譯,但在國際重要會議、大企業的談判場合,或是國家領導人級別的會談,則會安排專業的口譯員,因為不只是精準度,更重要的是傳達情境。很多高度利害關係(High-stake)的會議傳達的情境是大家必須講自己的語言,「堅持用自己的語言,因為那是國格。」

第二個傳達情境是雙方在回應時需要時間思考,「口譯員是在幫忙爭取思考時間」,而且老練的口譯員還可以把較不適當的敘述忽略掉。所以為什麼口譯員通常由領導的秘書長等資深幕僚擔任,關鍵就是要因應重要的傳達情境。

李海碩表示,我們要認知到所有的重大工作,不能只考慮功能性,像口譯人員,不是只要會翻譯,還要提供buffer(緩衝)的功能,而這buffer的功能就是AI無法做到的。

至於如何評量員工的GAI核心素養?李海碩認為採用OKR(Objective Key Result)較KPI(Key Performance Indicators)合適。因為OKR著重訂立目標方向,只要評量結果與目標具有一致性,不必在乎過程及方法,執行時就有足夠的彈性;反之用KPI時,執行的彈性不一定夠。

遠景:AI時代過後的AIAI時代

李海碩提醒,這個變動的年代也是屬於團隊戰的年代,要協調整合內、外部的AI 資源。如果還只想用自己人、本位主義來推動,AI 的績效就會大打折扣。運用AI 把各種零散的單元都整合在一起的AI強化組織(AI Augmented Institution),才會是更高效的組織。

進入下一個時代不妨就叫AIAI時代,這又可分為兩種詮釋,一種是由人工智慧所增強的個人時代AIAI(Artificial Intelligence Augmented Individual);再來就是由AI增強的超效能AIAI團隊組織(Artificial Intelligence Augmented Institution),會呈現在由人工智慧增強的各個企業與政府組織。他相信在未來的AIAI 時代,將是台灣產業更大的機遇,也是更大挑戰,與大家共勉。

文/孫蓉華