前言

廣受讚譽為教育成功典範的新加坡, 是東南亞的多語島國。官方採行雙語教育政策,從學生入學開始,英語即為所有科目的授課媒介,只是學生仍須修習一科官方「母語」。

然而,儘管稱之為「母語」,這些官方母語並不一定是學生在家裡使用的語言, 不少學生在學校學習的兩種語言都非母語。本論文會探討以下幾個問題:新加坡雙語教育政策背後的第二語言學習、雙語制度、語言規劃假設為何?新加坡的情況可以對當前第二語言學習、語言規劃的理論有何啟發?

新加坡的雙語教育政策

新加坡由三個主要族群組成:華人佔77%,馬來人佔14%,印度人佔8%,這樣的比例從1900年左右一直穩定維持至今(Chua, 1964)。1959年從英國手中取得自治地位時,新加坡選擇成為多語城邦,並明訂四種官方語言:英語、華語(中文)、馬來語、淡米爾語(Tamil)。

其中,英語被選為新加坡各族群溝通的「實際使用語言」(working language),其他三種官方語言則被視為各主要族群的「母語」。

為何是這三種「母語」出線,由來十分有趣。1965年新加坡正式獨立時,新國國內華人幾乎沒有人在家裡講華語(Afendras and Kuo, 1980),此外在1957年,也只有60%的新加坡印度人在家裡講淡米爾語,僅有馬來人在家裡講的語言跟官方規定的「母語」一致。

1966年,父母可以替子女挑選以哪一種官方語言接受教育(英語、華語、馬來語、淡米爾語四擇一),不過學生仍必須從另外三種官方語言中挑一者學習,若是選擇非英語受教,則一律得學英語(Yip, Eng and Yap, 1990)。接著,政府要求學校從一年級開始,一律用英語教授數學和自然科。到了1979年,父母不再讓子女就讀馬來語和淡米爾語學校,以華語授課的學校入學率也下滑近百分之十。接著,新加坡政府改採雙語教育政策,除了些許不同外,該政策一直延用至今:學生一律用英語學習各個科目,同時自己的官方母語──華人為華語,馬來人為馬來語,講達羅毗荼語(Dravidian)的印度人則是淡米爾語──也必須達到「第二語言」的熟練程度。

晚近,如果是在家講印歐語系的印度人,可從印地語(Hindi)、旁遮普語(Punjabi)、孟加拉語(Bengali)、烏都語(Urdu)、古吉拉特語(Gujarati)任選一種,在「社區週末課程」中研習(Saravanan, 1999, p. 174)。新加坡幅員小,只有美國華盛頓特區的3.5 倍大,再加上公共運輸基礎建設發達,集合少數講印度語言的學生共同受教並不難。政府雖然將這些語言納入國家考試科目中,但卻沒有提供這些非官方語言課程任何資金、設施、教師或師資訓練(Kaur and On, 2001)。

這套方法有效嗎?

談新加坡的教育成果

新加坡的教育制度之所以備受讚譽,是因為在IEA「第三次國際數學與科學教育成就趨勢後續調查(Third International Math and Science Study- Repeat,TIMSS-R)」中, 新加坡的數學分數是三十八個國家中的第一名(Mullis et al. 1999),科學分數也榮登第二(Martin et al. 1999)。這份調查受調對象為新加坡所有學校中的4,966 個中學二年級學生(八年級學生)(Mullis et al. 1999), 當中各種程度組別的學生都有,包括程度最差的「普通工藝」(Normal-Technical) 組(Ministry of Education, 2001b)。這份調查中,相較於其他3/4 的國家有八成以上的學生在家使用考試所用的語言,新加坡只有27% 的學生「在家也一律使用考試所用的語言(亦即英語)」(Ministry of Education, 2001b)。這份後續調查(TIMSS-R) 的結果,再次證實了新加坡在1995 年的TIMSS 所獲得的高分其來有自。

TIMSS(1995)的評量對象是三、四、七、八年級生,因此可以追蹤四年級生四年後,也就是成為中學二年級生(亦即八年級生,TIMSS-R 只有評量八年級生)時的表現。新加坡四年級生升中二時,數學成績仍然名列前茅,更值得注意的是,他們的科學分數也從「中等」進一步提升為「一等」(Ministry of Education, 2001b)。除了平均分,TIMSS 也調查達到國際水平的學生比例。以新加坡來說,大約有1/3 學生達到前百分之十的水準、2/3 學生達到前四分位數水準、90% 的學生達到中位數水準,而幾乎所有新加坡學生至少都有後四分位數水準。

換句話說,九成的新加坡學生都具有其他所有國家前半數學生一樣好的國際水平,甚或更好。IEA對參與學生的篩選、考試環境、品質控制等等都有嚴格的監測標準,盡可能做出各國之間最精準的比較(Martin, Hoyle and Gregory, 1996)。從TIMSS的測驗結果看來,大多數新加坡學生似乎已可以精準掌握英語,幫助他們在數學與科學的學習上取得高分。不過,他們實際在英語能力測驗的表現又如何呢?

IEA 2001年的「國際閱讀識字評比研究(Progress in International Reading Literacy Study,PIRLS)」,評比了三十五個國家十歲學童(四年級),閱讀文學類以及訊息類文章的能力,提供了一份有趣的資料來證明新加坡學生的英語閱讀能力(Mullis et al., 2003)。整體而言,新加坡四年級學生的分數顯著高於國際平均值以及十五個國家,跟蘇格蘭、紐西蘭以及其他六個國家幾乎齊平,但明顯低於英國、美國以及其他九個國家。不管是文學類還是資訊類文章,新加坡的表現都遠遠超前十五個國家,也分別跟十一個、十二個國家相去不遠,尤其資訊類文章跟美國差距不大。評比中,只有四個國家,國內不到半數的學生「總是」或「幾乎總是」在家裡使用本評比所用的語言,而新加坡就是其中一個(比例是43%)。儘管對新加坡大多數學生來說,英語並不是母語,可是比起大多數在家裡講的語言跟學校授課語言一致的國家,新加坡的分數表現比較好。

這項國際評比並沒有比較新加坡國內不同族群的差異,不過,新加坡教育部有公布自己國內不同族裔的考試結果。小六離校考試(Primary School Leaving Exam,PSLE)是所有學生念完六年小學教育一律要接受的考試,在2001年的PSLE中,頂尖組別(EM1)和中等組別(EM2)的學生有97.7%都通過考試(Ministry of Education, 2002),各個不同族群的表現差異不大(95.7%的馬來人通過,華人有98.0%通過,印度人則是98.2%)。換句話說,不論族裔為何,新加坡中上程度的小學生有近乎全數的95%都通過考試。這意味著,英語是一種「中性」語言,至少在小學階段,並未給任何族群帶來優勢。而程度最差組別(EM3)的PSLE通過比是另外計算的,因為此群學生另外接受「基礎英語」考試,所以未納入一般統計數字中。這個組別很可能多為極少數的馬來人和印度人。

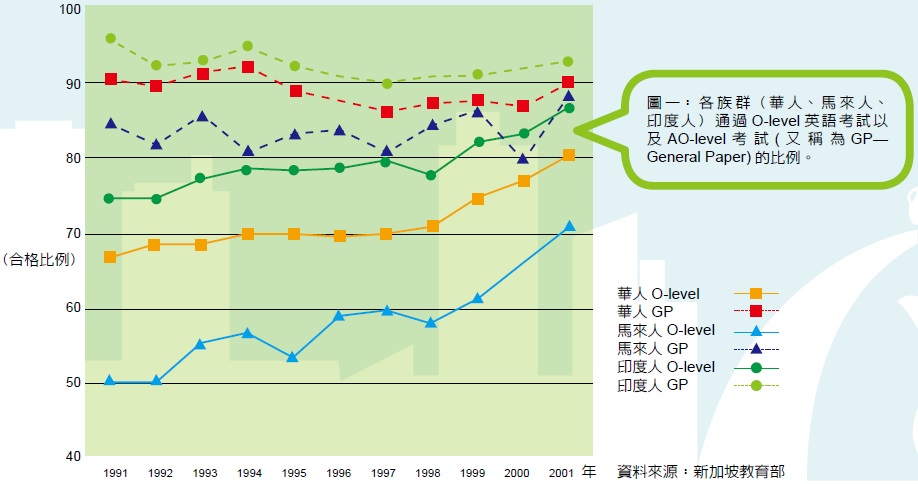

中學教育的情況呢?1995年開始,每年有超過60%的小六畢業生被編入「特優」(Special)或「快捷」(Express)組。從1998年開始,另外有50%左右的「普通」(normal)組學生念完五年的課程後,會參加劍橋普通水準會考(Cambridge O-level)註1,考試內容包含口語、聽力、閱讀理解、字彙和寫作。儘管最差的百分之二十學生已被排除在外,各族群在O-level英語考試的表現仍有顯著差異(請見圖一)。根據這些年的觀察,印度人在O-level英語考試的表現一向都優於其他族群(Ministry of Education, 1997),以2001年來說,大約有87%的印度人通過英語考試,而華人有80.4%通過,馬來人則只有70.9%的比例通過(Ministry of Education, 2002)。不過,自1988年以來,所有族群的通過率都持續地進步中(Ministry of Education, 1997; Ministry of Education, 2002),各族群之間的差距也逐漸縮小。

只有學業成績最優秀的人,也就是O-level會考排名前百分之三十的學生(Ministry of Education, 2001a),會準備A-level會考。大多數學生並沒有參加英國文學考試,不過一律得通過「綜合試卷」(General Paper,GP),也就是AO-level會考,才有資格進入大學。GP試題包含一般英語閱讀理解題,還需寫一篇關於社會或政治的長篇論文,所以GP成績可以用於評量英語閱讀和寫作能力。在這麼高水準的考試當中,三大族群的合格率都很高。自1991年以來,馬來考生的GP通過率有80%~85%,印度人有90%~96%通過,華人則有86%~92%(請見圖一)。華人跟印度人的成績自1994年的高點下滑以來,已漸漸趨於平穩,馬來人則是自1994年以來不斷在波動中逐步上揚,只是在2000年又重挫。

整體來說,新加坡各族群在全國考試的表現呈逐步上升走勢,不過,佔人口多數的華人跟少數族群馬來人、印度人仍有差距(Ministry of Education, 2002)。雖然華人的整體表現較佳,受高等教育的比例也高於馬來人和印度人,不過每個族群各有強項,馬來人的「母語」考試勝過華人和印度人,印度人在英語考試表現較佳,華人則在數學和科學表現較優異。

新加坡政策背後的第二語言學習假設

新加坡的雙語教育政策,代表了對第二語言學習、雙語制度的假設,這些假設大多是基於幾個常見的語言學習觀點,以下,我會條列新加坡的政策所反映的不同假設。

越早開始學習第二語言,越能精通該語言

新加坡要求學生一進入正規學校就開始學習第二語言(L2,也就是英語),此一政策反映出:孩童越早學習英語,可以學得越好。規劃出這套教育制度的李光耀,清楚提到這個假設:

語言是取得知識的關鍵。學生不懂某個語言,就無法接收該語言所傳遞的資訊或知識,因此,必須讓每個人盡早在英語方面有突破性的進展(Straits Times, May 29, 1982, as cited in Platt 1982, p. 31)。

這段話出自一篇演說,旨在敦促馬來人增加英語使用率,以改善子女的教育成就。新加坡父母也普遍認同這個假設,因此將子女送進英語授課的學前教育機構,銜接以英語授課的小學(Sharpe, 1997)。在後文中,筆者會進一步闡述這個假設跟第二語言習得理論的關聯。

家庭語言(home language)的培養,

對增進英語學業成績沒有幫助

李光耀認為,要取得優異的英語成績,就應該多使用英語。在同一個演說中,李光耀進一步闡述這個觀念:

父母必須做出取捨,是否要為了在家跟子女講馬來語(也就是母語)的便利,而犧牲子女的EL1(English studied at a “first language” 「把英語當成第一語言來學習」)成績。如果希望子女的EL1成績優異,那小孩在家除了馬來語之外也必須講英語(Platt, 1982, p. 32)。

儘管李光耀並未鼓吹在家完全捨棄馬來語、改用英語,不過他很清楚指出,在家裡捨棄馬來語的培養而多使用英語,英語成績會更好。因此,儘管新加坡採雙語教育政策,在全英語授課的學校,學生的「母語」被視為一門學科,不過,這兩種語言是各自獨立的,精通其一並不被認為有助於掌握另一者。

雙語教育施行之初,只有馬來人在學校學的母語和在家裡講的語言一樣,大半華人和很多印度人在學校所學的官方「母語」並非自己的家庭語言。華人尤甚,政府完全不認為培養在家常用的「方言」,有助於精通英語或華語(Mandarin,普通話),甚至認為方言會妨礙官方語言的學習,必須完全淘汰(Lee, 2000; Newman, 1988; Riney, 1998)。

投入越多時間學習某個語言,

會對該語言越精通

早在新加坡仍以四種語言做為授課媒介時,在非英語授課的學校裡,英語就被當成一般的L2來教授。但學生的英語一直未達到精通程度,政府遂要求所有學校的數學和科學也一律以英語教授(Yip, Eng and Yap, 1990)。

儘管具指標意義的《教育部報告》(Report on the Ministry of Education)(Goh, 1979)引用證據指出,這個策略並未改善學生的英語程度,甚至反過來造成以華語授課學生的科學成績下滑。然而,李光耀卻發表相反意見來回應這份報告:

你們團隊的結論是,就算用英語來教授科學和數學,大大增加了LET(Language Exposure Tim;暴露於英語的時間),卻並未改善以華語授課學校的英語水平……這個結論有違我自身的學習經驗,以及我個人對學生的觀察。我相信越常聽某一種語言,就越容易聽懂它,也越容易學會講……(Goh, 1979, p. vi)。

李光耀堅持學習語言的關鍵在於「投入的時間」,而不是「投入的品質」。面對英語成績欠佳的問題,政府的因應倒不是大幅翻新教學方法,而是增加學生接觸英語的時間。

同時學習拼音文字和表意文字,

困難度高於同時學習兩種拼音文字

揚棄多語授課制度、改以英語為授課媒介之後,開始出現另設「單一語言」組別的呼聲,以幫助無法同時有效學習兩種語言的學生,讓他們至少會讀、會寫一種語言,並在L2具備口語能力。並且不同的語言族群挑選的單一語言並不相同:

對於在家講英語、馬來語、印度語的學生,應該以英語為主教導他們。對馬來人和印度人來說,學英語不難,因為馬來語、淡米爾語都跟英語很類似。跟華語不同(華語是方塊字、表意文字),馬來語和淡米爾語都是拼音文字,而羅馬拼音化的馬來語,使用的字母完全跟英語一樣,所以對在家使用華語的學生,應該以教導他們華語為主,口語英語為輔(Goh, 1979, p. 6-2)。

雖然後來「單一語言」組別被捨棄,改增加EM3組別(學生的母語只有口語程度,把英語當成第一語言來教授),不過這個假設仍未改變:華人學生負擔較重,因為需學習兩個系統迥然不同的文字。基於這個假設的另一具體政策是,政府給頂尖組別額外的資源,也就是對「特別協助計畫」(Special Assistance Plan)學校同時學習高階華語和英語的學生給予補助(Gopinathan, 1999)。

有沒有能力多學一種語言,

跟整體學業成績有關

新加坡的學生念完四年級後,會根據前面四年在正規學校的成績來分組(Gopinathan, 1999),不只語言成績,每一個科目的分數都要計算,只有排名前20%的學生可進入菁英的EM1雙語組。EM1學生從小學就開始把英語和華語當成「第一語言」來學習。不過大多數學生會進入EM2組,在這裡所有科目都以英語授課,母語則獨立成一門學科,被當成「第二語言」來學習。對這些學生來說,普普通通的學業成績,代表著學習母語的機會同等受限。至於程度最差的10%學生,母語只需達到口語程度即可,重心放在培養他們的英語讀寫能力。李光耀解釋:

除了百分之八程度最頂尖的學生,其他學生的第二語言(以及母語)不須以大量字彙和高階語言能力做為目標……英語是我們實際溝通使用的語言,對於程度一般的學生,教導華語的措詞、成語、文體對他們來說負擔太多(Goh, 1979, p. v)。

此種教育觀點認為,有些學生的整體學習能力比較強,有些比較弱,只有比較強的學生能夠同時應付兩種語言的高階學習。

族群語言,可以維繫族群認同、

「根」的意識以及文化價值

新加坡的雙語教育政策並不是為了讓一般百姓具備高階的雙語能力、讀寫能力,此一特權只保留給成績最佳的學生。不過,既然英語如此重要,又為何要學習第二語言,也就是母語呢?對於華語教育,李光耀寫道:

教導、學習華語的最大價值是:傳遞社會規範或道德行為準則……。

我們如果忽視了這個價值,而一味要讓第二語言也要達到跟第一語言一樣的程度,結果會很悲慘。應該讓馬來人子弟了解他們的諺語和民俗……至於印度人,羅摩耶那史詩(Ramayana)和摩訶般若多史詩(Mahabaratha)中有偉大且取之不盡的故事……這些故事同時也傳遞了道德訊息,是文化菁華所在。

九年的學校教育,必須像把「軟體」灌入電腦中一般,將孩童所屬的文化灌入他的潛意識裡(Goh, 1979, p. v)。

早期,英語被視為科學與科技的語言,而母語則是傳輸文化價值與社會規範的語言。可是,新加坡政府顯然不打算評量母語用於傳遞傳統價值的成效,「說華語」運動是否成功,是根據在家裡、工作上、日常交易買賣有沒有用華語來衡量,而不是華語是否維繫華人文化價值(Newman, 1988; Riney, 1998)。事實上,一直有另一種聲音,認為印度人改用英語所歷經的語言轉換最大,但是他們的傳統價值保存更勝於華人(Riney, 1998),若真是如此,則決定傳統價值的保存或流失因素,想必有除了語言之外的可能性。

第二語言習得(second language acquisition)的假設一:

盡早開始學習第二語言,較有可能精通該語言。

關鍵期或敏感期假說

一般普遍認為,「盡早開始學習第二語言,較有可能精通該語言」,這個假設正是第二語言研究者爭論的「關鍵期或敏感期假說」核心。關鍵期假說是指,語言學習有個「關鍵期」(或說「敏感期」),通常是青春期,在關鍵期過後,學習者將很難把第二語言學到像母語人士一般精通。

最常被引用來佐證關鍵期假說的是Johnson和Newport(1989/1995)的研究,他們調查在不同年紀來到美國的中國成人和韓國成人學習第二語言(英語)的情況。他們發現,就算全都在美國連續居住三年以上,在青春期之前就到美國的成人,文法判斷測驗的成績優於青春期過後才到美國的成人。

Birdsong(1992)也研究過一群母語非法文的人士,他們全都在青春期過後才到法國,這群第二語言學習者的文法判斷測驗卻達到母語人士的程度。不過,Birdsong發現,抵達的年紀還是有影響,即使都在青春期過後才到,年輕學習者仍然比稍年長的學習者具有優勢,最後更可能取得優異表現。檢視了關鍵期假說相關文獻之後,Marinova-Todd、Marshall和Snow(2000)承認,整體來看,年輕學習者的表現的確優於較年長者,不過,仍有些年長學習者能夠非常精通第二語言,引發該如何解釋年長學習者這種相對多變結果的疑問。

再說,Johnson和Newport、Birdsong這兩份研究的對象,都是浸淫於目標語言環境之中的L2學習者。如果學習的L2並非當地慣用語言,那麼,多早開始在學校教授L2比較好呢?Turnbull、Lapkin、Hart和Swain(1988)從早(5~6歲)、中(10歲左右)、晚(12歲左右)三個時間點來比較加拿大學生學習法語的情況,他們發現,5~6歲的學生接觸法語的時間早,似乎在口語方面表現較佳,除此之外,三組在法語讀寫能力、聽力選擇題測驗並無顯著差異。這些研究可能暗示著,就算新加坡學生到十歲或十二歲才開始受以英語授課的教育,他們的英語成績仍然可以很優異。

輸入假說(Input hypothesis)

假設L2的習得,不受「關鍵期」這樣的生物決定因素影響,那麼,該如何解釋許多較年長學習者學習成效不彰的現象呢?「輸入假說」認為,L2習得的成效,主要取決於學習者接收到的L2品質。根據這個理論,年輕學習者之所以普遍在L2的習得有較好的成效,是因為他們接收到高品質、有脈絡的(contextualized)L2(Krashen, 1982)。這個假說的提倡者認為,如果提供給年長學習者和孩童同樣的高品質、有脈絡的L2,他們的L2習得也能成功。如此一來,重點便從學習者的年紀轉移到教學方法,熱中輸入假說的人大力提倡「肢體回應教學法」(Total Physical Response)之類的「自然」學習法(Asher, 1996)。近年來,新加坡也已經從傳統以教師、課本為主的教學法,轉向更注重溝通的語言學習法(Cheah, 1999)。不過,這套新的教學法,並不一定能讓英語學習起步較晚的年長學生擁有良好成效。

移轉假說(Transfer Hypothesis)

年輕學習者通常在L2的習得有較好的成效,不過,年齡較大的小孩或成人,在初期階段也有可能更快速學習L2(Marinova-Todd, Marshall and Snow, 2000; Turnbull et al. 1998)。「移轉假說」認為,學習者可以輕易運用從L1中學到的概念在L2上(Cummins, 1979),舉例來說,一個小孩如果已經用她或他的L1學會除法,只需要學習L2中一些跟除法相關的必要字彙即可,不必再重學除法本身。此外,亦有假說提出,精通L1可以讓學習者也精通L2(Cummins, 1981)。然而,新加坡並不想在家庭語言的基礎上培養英語能力,反倒視兩種語言為各自獨立的科目,認為兩者不僅無助於彼此的學習,甚至會互相干擾。

新加坡政策背後的語言規劃假設

新加坡的語言政策背後有許多跟語言規劃有關的假設,其中最明顯的,莫過於「語言是可以管理的,政府政策可以規定語言的使用」。以下將逐一討論這幾個假設。

應該謹慎挑選語言這一種工具,

使其能為國家利益服務

獨立之初,新加坡原本可以摒棄殖民語言──英語,或採用三種官方語言(各代表三大族群),甚至更多種語言,以符合當時家庭語言的多樣性。然而,新加坡對官方語言的選擇,並不是出於國家或族群的自尊,而是基於實用目的。當時普遍認同英語對新加坡的經濟復甦至關重要,而「母語」則可用於維繫族群認同和傳統價值(Lee, 2000)。下一段的語言規劃理論當中將進一步探討「語言是一種工具」的假設。

「語言」跟「方言」不一樣,

只有標準化的語言適合做為教育媒介

在新加坡,官方幫每個族群都指派一個母語,不管個人在家裡講的語言是否真的是該母語。沒有統一標準形式的馬來語、很多口語變體的印度語言,都不被視為真正的「語言」,中國方言尤甚。

自一九一七年開始,新加坡所有以中文授課的學校都採行華語(普通話)這種標準化的語言(Ang, 1999)。政府提倡以華語(普通話)為媒介,傳遞華人的文化傳統和價值。同樣的,標準化的淡米爾語也被用於學校教學,而不是採用新加坡人民實際使用的口語變體。

有趣的是,這項政策棄孩童的語言資源而不顧。以人口佔絕大多數的華人來說,他們進入學校時,大多習慣用同一中國方言,而方言被視為有礙華語(普通話)和英語的學習(Lee, 2000)。不過,Newman(1988)的報告顯示,福建話(Hokkien)流利的人,透過援引兩種語言的相似之處,可以預測某字的對應華語聲調發音,準確率達百分之九十。

可惜的是,政府鼓勵所有華人,在家裡或跟其他華人溝通時不要講方言,而改講華語,摒除了這種學習華語的潛在優勢。

政府應該鼓勵國民使用地位高的語言

沿襲上一個假設,新加坡政府積極鼓勵國民使用「標準」英語(英式英語),摒棄當地自然發展出的英語變體,也就是Singlish(星式英語),這跟罷黜其他中國方言,獨尊普通話(華語)如出一轍。

每一種可書寫的語言,

都有其對應的標準口語版本

在新加坡,發音與口語使用也是語言規劃的重點。政府大力倡導英式發音英語才是「標準的」英語,同樣道理,縱使每一個中文字都可以用任一中國「方言」發音,閱讀中文字時還是要使用華語(普通話)發音;學校和媒體使用的淡米爾語是正規的文學語言,而標準馬來語發音應該以北馬來語(Northern Malay)為準。

語言規劃理論和假設一:

語言作為工具,應慎選以助國家利益

這個假設是從Tauli(1968)等人擁護的語言工具論而來。工具論者將語言視為一種工具,語言或某種語言的特性可以被客觀地評估,來決定特定語言作為特定工具功能(Appel and Muysken, 1987)。根據這個理論,一國政府可以比較各語言,然後決定哪一種最能幫助達成政府的目標。新加坡在獨立之初,官員認為當時所使用的各主要語言中,只有英語可以有效協助新加坡經濟的工業化、現代化(Yip, Eng and Yap, 1990)。

然而,社會語言學另有一派主張,所有語言基本上是平等的,沒有語言可以因某種目的被視為優於其他語言(Appel and Muysken, 1987)。社會語言學家認為,語言是一種很複雜的人類資源,跟社會、文化環境息息相關,一個人是不可能脫離這些脈絡、對語言進行客觀「評估」的。因此,社會語言學家不認為英語會比較適合拿來學科學或科技,儘管此時英語的發展比其他語言更偏向這個方向(Eastman, 1983)。社會語言學家強調,制定任何語言規劃之前,必須檢視此語言的整體脈絡,例如該語言在不同領域的使用情況、其社會地位、在認同形塑上所扮演的角色(Appel and Muysken, 1987)。

這個假設的正確與否,取決於個人所持的理論觀點,無法透過經驗來證實。

結論

不管是工具論者,或是社會語言學家,似乎都可從新加坡案例中找到自己論點可立足之處。工具論者可以擁護「說華語」運動的成功(該運動推廣採用某種標準化語言而捨棄家庭方言),越來越多華人把子女送進以英語為授課媒介的學校就讀,如果政府不強力要求學校設立華語課程,並推廣在校外使用華語,華語可能會在新加坡絕跡。相反地,社會學家也可以說,改用英語是社會本就存在的潮流,政府只是在鼓勵此趨勢而已。新加坡政府一直等到父母們做好了選擇,才明訂英語為學校的授課語言。

新加坡經驗並不能解決L2習得領域持續不斷的爭論,因為新加坡施行一套統一的政策,而非針對英語教育引進的早晚、英語接觸時間多寡、多元教學法等等進行實驗。如果新加坡學生以實際在家使用的語言做為學習媒介,學業成績會不會更好呢?

儘管如此,新加坡也證明了,一個國家可以成功實施一套廣泛的教育政策,從學生年紀很小的階段就開始以非母語授課,且不必注重家庭語言的培養,而仍然可以取得很優秀的學業成績。至於這套方法能不能在其他環境大不相同的國家複製,則有待商榷。新加坡是在一場重大危機中立國,或許因此人民傾向接受政府的政策,特別是為了社會安定與經濟成長時。

表面上,新加坡達成了當初設定的語言和教育政策等重大目標,不過,語言多樣性喪失、從多語言轉變成雙語,或許也導致了一些意想不到的後果。Pakir(1993)提到,李光耀在1989年接受台灣記者訪問時表示:

如果有機會回到1965年或1970年,他會保留華語小學,但增加英語做為第二語言的學習份量,並且鼓勵父母把小孩送進華語學校。然後,他會多給表現平平的學生一年的時間(不是在小學就是在中學),協助他們把華語做為第一語言的學習,轉換成英語做第一語言的學習(Pakir, 1993, p. 83)。

如果,這個原則同樣擴及以馬來語、淡米爾語授課的學校,英語成就會有什麼不同嗎?母語方面的成就呢?整體的語言成就呢?經濟成就呢?或者李光耀重視的,傳統價值保存的成就呢?英語成績不佳的學生,如果是以自己的家庭語言受教,學業表現、甚至整體成績跟英語成績,有沒有可能因此變好?沒有人可以扭轉過去,實驗別的方法,不過,想複製新加坡教育與經濟成就的國家,不妨從自身的出發點來考慮看看這些問題。

如今,新加坡似乎走在一條不歸路上,從多元的多語環境走向單一的雙語制度(英語加一種官方語言)。若繼續朝這條路走下去,新加坡有沒有可能變成只說英語的國家,而母語淪為一門學校科目?會不會中國方言和印度方言僅是象徵性的短期復興,而未來完全消失?英語為主流的環境,會妨礙傳統價值的傳遞嗎?

可想而知的是,未來幾十年,新加坡在語言規劃者、教育政策分析者、L2 習得研究人員眼中,仍會是迷人的研究對象。

未來的研究方向

未來還有很多可行的研究途徑。 針對家庭與社群實際使用的語言進行民族誌研究(ethnographic), 可以一探新加坡今日不同語言被使用的多寡與目的。也可以進一步檢視,新加坡不同教育制度下的學生, 其學英語及母語的成效如何,同時亦可了解在現行政策之下,到底誰獲利、誰吃虧,以及英語不好到底對學生有何影響。接下來筆者個人計劃研究幼稚園學童,他們在進入小一前的英語口語、和識字前(preliteracy)的能力,並探討幼童在兩年的幼稚園教育中,能夠多精通英語?哪些家庭與學校因素會影響幼稚園大班學生的英語能力?

謝 辭

非常感謝Maria Carlo、Catherine Snow、Carola Suarez-Orozoco 等教授對本論文的建議。Chern- Wei Sng、Belinda Yee 以及其他同事,和我的新加坡朋友,幫助我釐清新加坡的學校制度,並指引我尋找資料和資源的方向。感謝史班瑟研究訓練獎助金(Spencer Research Training Grant) 贊助我與Snow 教授的合作,使本文的核心論點得以成形。

註1 劍橋普通水準會考:是英國劍橋大學考試委員會(The University of Cambridge (UK) Local Examinations Syndicate) 根據英國教育制度設計的考試,試題內容採用的語言為英語,有超過一百五十個國家的學生參與這些考試,以取得國際認證(UCLES, 1997-2002)